アジアへ開かれた観光の街として、屋台文化に代表されるグルメの街として、令和の元になった歴史ある地域として、いま注目を集める都市・福岡。ショートショート フィルムフェスティバル & アジア in FUKUOKA が開催されるなど、ショートフィルムや映画とも縁が深い地域だと言えるでしょう。

東京にいては気づかない「別視点」で、日本映画の今とこれからを考察する福岡在住の映画監督・神保慶政さんの連載コラム。3回目の今回は、「子ども映画」についてです。

***

2018年8月に「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2018 in 福岡 プレイベント」の一環として、子ども映画ワークショップが開催され、その講師を務めさせていただきました。これは、前回の記事でご紹介した映画の「良いサイクル」を生み出すために大変重要なイベントです。今回は、なぜ子ども映画ワークショップが重要なのか、「子ども映画」に関する知識とともにお伝えできればと思います。

「子どもが映画を作ること」についてお話しする前に、「子ども映画」について少し紹介したいと思います。私は今まで子どもが主人公の長編を1本、ショートフィルムを2本撮ってきました。よく「子どもが好きなのか」と訊かれます。確かに好きですが、子どもが好きだから子どもを主人公にした映画を撮っているというよりも、表現したいテーマがだいたい死生観に関わるため、根源的な疑問を抱きやすい子どもが主人公になりやすいのだと思います。

ショートフィルム『せんそうはしらない』

私は「子ども映画」というジャンルがあることを、実際に「子ども映画」の監督をした後に知りました。「子ども映画」は「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」などのように子どもがメインターゲットの映画のことではなく、子どもが主人公の映画のことです。

ベルリン映画祭にはGeneration Kplus(4歳以上対象)とGeneration 14plus(14歳以上対象)いう子ども映画(Kinderfilmfest)部門がありますが、作品が子どもに関わる内容というだけではなく、審査員が子どもなのが特徴です。子ども達は「この映画のここがいい」「いや、そうは思わない」など、議論して映画を審査します。

日本で一番歴史が長いのは11月に27回目の開催が予定されているキネコ国際映画祭です。私の作品を上映していただいた京都国際子ども映画祭は今年の8月で25回目です。海外では、59回目の開催が終了したチェコのズリーン映画祭、イタリアのジッフォーニ映画祭、そして北欧・東欧・中東にも様々な子ども映画祭があります。

オウル国際子ども映画祭(フィンランド)

私も参加の経験もあるのがイランの子ども映画祭です。イランには検閲があり、検閲をパスするために子ども映画に政治的なメッセージを潜ませるユニークなスタイルが発展しました。それがペルシャの芸術文化と融合して『友だちのうちはどこ?』『白い風船』『駆ける少年』など子どもが主人公の名作が数多くうまれました。

イスファハーン青少年こども映画祭(イラン)

イランにはKanoon(The Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults)という1965年に設立された組織があって、世界の子ども映画の膨大なアーカイブがあります。アッバス・キアロスタミ監督『トラベラー』やマジッド・マジディ監督『運動靴と赤い金魚』など、名作子ども映画はKanoonによって製作されました。Kanoonの影響もあって「映画を家族で観る」という文化があるようで、イラン第二の都市・イスファハーンで私のショートフィルム『せんそうはしらない』上映が行われた時は、多くの家族連れが映画祭に参加していて本当に驚きました。

上映時の客席の様子

それではここから「子どもが映画を作ること」についてお話します。私は小さい頃『スターウォーズ』や『ミッション・インポッシブル』などを観て、映画は大人が作るものだということを疑いませんでした。映画作りには多額の資金、大人数のスタッフ、時に危険な演技などが必要です。そんな映画を、なぜ子どもが作るのでしょうか。

映画づくりのプロセスに様々な可能性があることに着目し、2004年に金沢ではじまった「こども映画教室」は、子どもの演出で名高い是枝裕和監督などを講師に迎えながら全国にネットワークを広げています。しかし、映画作りが教育の一環として世間に認知してもらえるには、まだまだ時間がかかるというのが現実でしょう。

子ども映画ワークショップの様子

理想的な環境として「小学生が教育の一環で小津安二郎作品を観る」と言われているフランスがよく挙げられますが、憧れているだけでは仕方がないので何かアクションを起こさなければいけません。

映画製作者が「業界」で固まらずに、もっと門戸を他の業種や分野に開いていく必要があると思います。そうした点で、2019年3月に公開された三宅唱監督『ワイルドツアー』は、山口情報芸術センター(YCAM)に監督が滞在し、地域の中高生とインタラクティブな形で制作されていて、「現代的な」「最先端の」映画作りだと私は思います。

「映画は上映してはじめて完成する」ということが、誰の言葉かは知りませんが、映画人の中ではよく言われます。自分の作品を上映してその感想を人から聞くことで、人の頭の中にはそれぞれ違う脳が入っていてひとつとしてそれは同じでないということが、これでもかと実感できます。

「人の頭の中はそれぞれ違う」なんて当たり前だと思われるかもしれませんが、これが実感としてわかっているかどうか否かで、人生は大きく違うものになると思います。

自分たちがつくった作品が観られると、当然観ることに対する意識も変わるはずです。私は10代後半でイラン映画を観て、荒涼とした大地を観て「こんな世界で生きている人もいるのか…」と思ったのをよく覚えていますが、やはり映画には「知らない世界を示す」というパワーがあるでしょう。

今自分が生きている世界が、どれだけ限られた世界なのかを知ることは、自分の非力さを痛感するのではなく、むしろ視野を広げることにつながります。

大人の世界でも同調主義が問題となっていますが、子どももまた「同じこと」を様々な場で強いられることが少なからずあります。そうしたなかで、映画作りというのは「違うこと」を前提にした話し合いができる貴重な機会なのです。

登場人物は走るのか歩くのか、お茶を飲むのかジュースを飲むのか、それによって表現は変わり、その見え方は人によって全く違います。「違うこと」を前提にした上で、どう人にイメージを伝えていくのか。その技術が映画を作る中で磨かれていくはずです。

子ども映画WS開催中の様子

「映画監督が映画以外の場面で役立つか」、以前は疑問すら抱きませんでした。しかし、映画監督の考え方や映画づくりのプロセスを知れることには社会的な価値があるのではないか、と思う今では、この疑問についてよく考えます。

映画監督がただ映画を監督するのではなく、「どのように自分が映画をつくっているのか」を観客に共有すると、社会に何かしらの波及効果があるのではないか?そのひとつの回答が、子ども映画ワークショップという教育機会なのではないかと思います。

最後に、2018年9月に開催した福岡での子ども映画ワークショップの概略をお伝えしたいと思います。

まず、「世界で最初の映画はいつ上映されたと思うか?」と子どもたち質問します。1895年12月28日にパリで上映された、リュミエール兄弟の『工場の出口』のことを話して、実際に観てもらいます。他のリュミエール作品も解説し、ワークショップ参加者には同じ手法で撮ってもらうと説明します。撮影はiPhoneです。

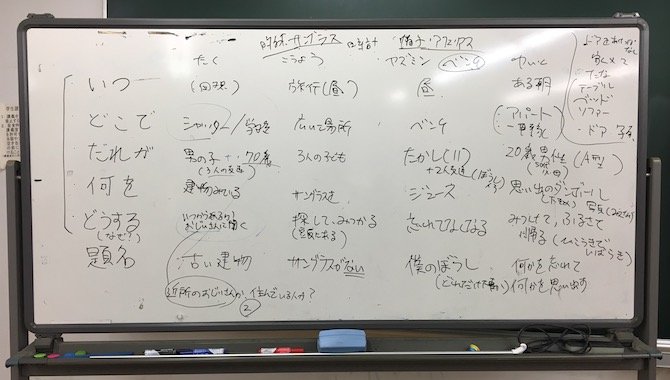

物語は「アングル固定、無音」の4カットで構成してもらうようにしました。そして、ホワイトボードに英語で言う5W1Hを書き出して、皆で意見を出し合いながら話を考えていきます。

この手法は私の最初の長編映画を助成してもらったCO2(シネアスト・オーガニゼーション・大阪)の『映画列車』という子ども映画ワークショップにスタッフで入ったときに学びました。

ホワイトボードに描かれた言葉

私がワークショップでしつこく子どもたちに伝えたのは「

前述した「こども映画教室」では、「大人は撮影に手は出さない」というルールがあるそうですが、私は「小学2年生ぐらいからは大人のようなものだ」と考えているので、必要以上に意見することは控えつつも、言うべきことは言うというスタンスを心がけていました。「これがいい」という思いをコントロールできるのは最終的には監督自身しかいなく、基本的にその思いに「手を出すこと」はできないのではないかと思うのです。

子ども映画ワークショップの様子

参加者は4人で、1日目はストーリーづくりとリハーサルをしました。リハーサルで修正点が明らかになるので、意見交換をして、2日目の撮影に臨みます。「大人たち」は撮影が始まるまでに、小道具の調達やロケ地の手配に奔走します。それでは実際に4監督の作品を、私の所感とあわせてご覧ください。

『古い建物』

九州大学箱崎キャンパス自体が歴史的な建築ですが、町の歴史という「見えないもの」を、子どもならではの視点で敏感に感じ取っている、ロケ地の魅力を存分にいかした作品です。

『サングラスはあったけど、、、』

サングラスが頭にあるのにサングラスがないと思ってしまうというコミカルさの表現はもちろんのこと、コンクリートの地面が熱くて長く触れなかったこと、サングラスのレンズが抜けるというアクシデントを巧みに乗り越えました。

『僕のぼうし』

今回唯一のアンハッピーエンド作品。

『何かを忘れて 何かを思い出す』

大学生が一人暮らしをはじめるという、自分がまだ経験していないことを題材にした作品。母親が息子にビンタしつつも帰宅を歓迎するという、人の心の矛盾に対する観察眼が素晴らしいです

いかがだったでしょうか。この子ども映画ワークショップは、福岡の将来の映画人を養成するという意図ではなく、映画的な考え方をもっと身近に感じてもらえることを目的に開催されました。憧れをもって観る「手の届かない映画」だけでなく、秋終わりに道を彩る紅葉や銀杏の葉のように「道端に落ちていて拾える映画」もあっていいはずです。映画以外に娯楽の選択肢が数多くある現代で、映画だけが持つ魅力を次の世代に伝えていく一翼を、私が担えればと考えています。