映像クリエイターとショートフィルムの繋がりを様々な角度から深掘りする「クリエイターズファイル」。

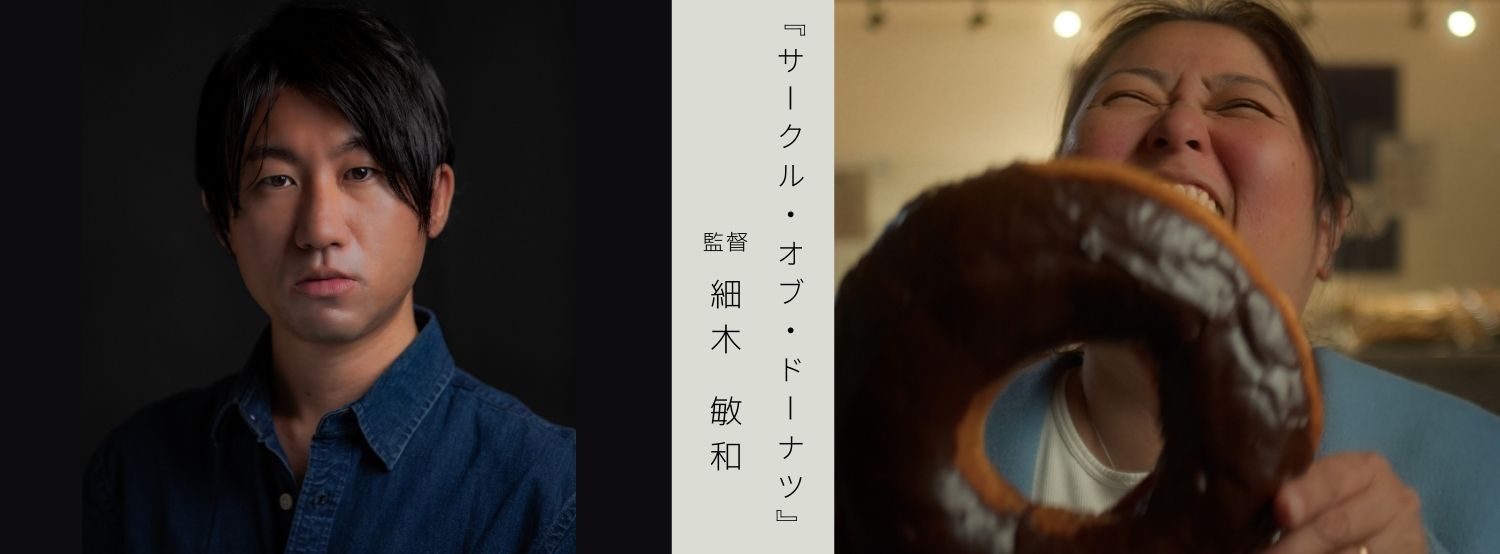

今回ご紹介するのは、BSSTOで配信中の『サークル・オブ・ドーナツ』の細木敏和監督。

映画祭と連動する、クリエイターのためのプラットフォームLIFE LOG BOX*に作品登録をいただいたことから配信が決定。 作品制作の背景や撮影時のエピソードとともに、クリエイターとしてLIFE LOG BOXをどのように活用できるかをインタビューしました。

*LIFE LOG BOXとは

ショートショート フィムフェスティバル & アジア、そして株式会社ビジュアルボイスが2023年にローンチした、永続的に保存可能なデータストレージや、ポートフォリオの機能を備えたクリエイターのためのプラットフォーム。

新しい仕事やマーケットプレイスでの収益獲得を目指し、コンテンツやクリエイターの価値を最大化するサービス。

LIFE LOG BOXへのエントリーが今回の配信に繋がりましたが、最初にこのプラットフォームを知った時の第一印象を聞かせてください。

シンプルに好奇心が湧きました。ショートフィルムに特化していて、しかも国際的な動線も見えていたので、「エントリーしたら作品の届き方に何か変化があるかもしれない」と思いました。

作品が「一過性のもの」ではなく、安全に永久保存され、世界中のマーケットと繋がり続ける。この「安心感」と「可能性」は、細木監督の創作活動にどのような変化をもたらすと思いますか?

僕自身、「一過性のもの」として終わらせたくないというスタンスで、映画作りに向き合っています。できるだけ何年先でも観てもらえるような作品を残したい。

とはいえショートフィルムは、時間が経つほど観客や関係者に届きにくいのが現実です。限られた体制で動くことも多いので、配給や広報に十分な時間と予算をなかなか割けません。なので、国内外問わず長期的に「発見される」環境は心強いです。

公開後しばらく経っても作品が見つかりやすくなれば、新しい上映や配信につながるきっかけも増えていくはずです。もちろん公開するだけならYouTubeでもできますが、映画を探している配給会社や映画祭のプログラマー、上映企画者が検索しに来る場所に作品情報ごとアーカイブされることには、別の強度があると思います。

「こんな機能があれば、もっとクリエイターの日常が豊かになる」と期待するアイデアがあればぜひ聞かせてください。

個人的には、海外で制作することも増えてきたので、英語と日本語だけでなく、スペイン語やフランス語、韓国語、中国語など多言語にも対応できる機能があると嬉しいです。

本作品を作ろうと思ったきっかけは何でしたか?

ドーナツ店やそこに集う人々との出会いの中で、カメラを回そうと決意した「決定的な瞬間」はいつでしたか?

制作のきっかけは、主人公のアヤさんとの偶然の出会いでした。もともと別の映画のプロジェクトでサンフランシスコに滞在していて、たまたま僕が拠点にしていた場所が、ボブズ・ドーナツのすぐ近くだったんです。

ある日、深夜に友人とふらっと立ち寄ったとき、レジで「こんばんは!」と日本語で声をかけられて、思わずびっくりしました。それが、アヤさんとの最初の出会いでした。その場で、この老舗ドーナツ店を日本で育った彼女が切り盛りしていると知ってさらに驚きました。ボブズは場所として魅力的だと思っていたんですが、アヤさんのこれまでの道のりがそこに重なった瞬間に、「これは一本の映画になる」と直感したんです。後日あらためてお話を伺って、その感覚が確信に変わりました。

サンフランシスコは格差が広がって家賃や物価も高騰し、以前よりコミュニティのつながりが弱くなっていると感じています。そんな今だからこそボブズのように、さまざまな垣根を超えて人が交わる場所の価値が増している。そうした背景も含めて、あのユニークな場所とアヤさんの物語を、一本のショートフィルムとして残したいと思いました。

本作を通じて、観客の心にどのような「読後感」を残したいと考えましたか?

ボブズで出会う人たちとドーナツを食べながら、自然と「いい感じ」になっていく。あの場所の手触りを、観た人にも追体験してもらえたらと思っていました。そこにアヤさんが歩んできた道のりが重なることで、「場所が人に与える力」みたいなものが、より深く届くんじゃないかなと。言葉で説明できる読後感というより、残したいのは感覚そのものでした。

撮影風景

海外の映画祭でも上映されましたが、現地の観客が作品を通じて感じ取ったリアクションで、特に意外だったことや嬉しかったことはありますか?

特にアメリカの観客は、上映後に制作者と交流したい人が多くて、その時間がいつも刺激的です。サンフランシスコ近郊で開催されたミルバレー映画祭では、「思い出の場所を映画として残してくれてありがとう」など、たくさんの方から温かい言葉をいただきました。感謝されるために映画を作ったわけではなかったので、正直これは予想外でしたが、素直に嬉しかったです。

それから、地元メディアSFGATEでも「深夜のサンフランシスコのドーナツ店、映画で不朽の存在に」という見出しで取り上げていただき、地元の方にも作品が届いていることを実感しました。あの店がコミュニティにとってどれほど特別な場所なのかも、改めて感じました。

ドキュメンタリーだからこそ起きた、台本のない「奇跡のようなエピソード」があれば教えてください。

深夜の店前のシーンは、カメラを回したのが2時間だけでした。何が撮れるか分からない状況で、あれだけユニークなお客さんたちと彼らの交流がフレームに収まったのは、ドキュメンタリーの面白さだと思います。あの夜は、ボブズで起きる出来事がレンズの向こうにぎゅっと凝縮されていた感覚がありました。夜の店の様子は、その晩以外は撮っていません。

ほかにも、終盤の青年と幼い子が出会うシーンは、撤収の直前でした。もしかしたら何かが起こるかもしれないと思って、静かにカメラを回し続けていました。アヤさんが大きく口を開けてドーナツを頬張るカットも同じで、最初はレンズが別の方向を向いていたんですが、ふと横を見ると、完全に油断した表情でドーナツを食べていて。邪魔しないように、そっとカメラを振りました。狙って撮れるものじゃない瞬間が、作品の核として拾えたのはラッキーでした。

今回、BSSTOでは「食」をテーマにした特集を組んでいます。

揚げたての香りや質感まで伝わるような映像が印象的です。ドーナツを「食」の題材として撮る中で、その造形や存在感に惹かれた点は?題材として魅力的だった点や、逆に難しかった点はありますか?

ドーナツの造形や存在感に、移民国家であるアメリカの縮図みたいなものを感じたのが、いちばん惹かれた点でした。ショーケースのさまざまなドーナツを眺めていると、サンフランシスコの街に集まる人たちと重なって見える瞬間があるんです。多様性という言葉だけでは言い切れない感覚です。

今のアメリカの多様性は「みんなで溶け合う」よりも、それぞれの個性を保ったまま共存する状態に近いと思います。もちろんそれは尊重のかたちでもある一方で、ひとつの輪になって溶け合うような体験は、日常の中では起きにくい。そのぶん、他者と距離をとるような空気が強まることもあります。個人的には、この変化を切実に受け止めています。

それでもボブズでは、ドーナツを前に、世代や肌の色、価値観、社会的立場の違いを超えて、ふっと距離が近づく。そんな瞬間が確かにありました。『サークル・オブ・ドーナツ』では、その刹那の輪を音楽のような流れとして、映画の中で再現できるか試みました。

難しかったのは、短い尺の中で「店」「お客さん」「アヤさん」それぞれの物語を、星座のように結び合わせることでした。偶然起こる一瞬一瞬を拾い集めて、ひとつの流れにする。そこがいちばんチャレンジングでした。

長編にはない、ショートフィルムだからこそ表現できる「自由さ」や「美学」とは何でしょうか。

例えば、デビッド・フィンチャー製作総指揮のNetflixオリジナル短編アニメ・アンソロジー『ラブ、デス&ロボット』(2019年〜)に最近ハマっているんですが、短い尺の中で作家の世界観が前面に出て、長編では成立しづらい社会風刺から文学的SFまで、尖った表現でもきちんと映画として届くんです。

(C)Netflix

宮崎駿監督が「ジブリ実験劇場」と称して制作したCHAGE and ASKAのミュージックビデオ『On Your Mark』(1995年)も、ショートフィルムの醍醐味が詰まっています。長編だとなかなか難しい内容を、説明をそぎ落とした大胆な構成で描き切っているところが、個人的にすごく好きです。

短いからこそ表現が研ぎ澄まされて、観客にも作り手にも、まだ見ぬ物語の可能性が広がっていく。自分もショートフィルムを作るときは、その感覚を大事にしています。

細木監督がこれまで観た映画の中で、思わずお腹が空いたり、食卓を囲みたくなったりするような「忘れられない食のシーン」はありますか?

僕の場合、観ていて切実に「食」と向き合っている映画に強く惹かれます。そういう意味で、片渕須直監督のアニメーション映画『この世界の片隅に』(2016年)の食卓のシーンは、忘れがたいです。戦況が悪化して食糧が不足する中でも、庶民の生活は続いていく。そんな日々を、家族の「食」を軸に驚くほど淡々と描いています。

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

たんぽぽなどの野草を代用食品として調達する様子から、調理して、食卓を囲む場面まで。お箸を動かす手つきも丁寧に表現されていて、絵は可愛らしいのに、何度も描かれる食卓の場面を通して、「生きていく」ことのリアリティが手触りとして伝わってきます。

それと一緒に、鳥や蝶、アリ、トンボ、猫、道端の草花といった人間以外の生きものの営みも、画面にさりげなく、そっと描き込まれています。そうした対比の中で、自然は淡々と循環していくのに、人間だけが癒えない傷を抱えたまま日常を続けているように感じられるんです。

今に至るまでの道のりの中で、細木監督の視点を形作った「運命的な作品や監督」との出会いについて、影響を受けた監督や作品はありますか?何がきっかけで監督になろうと考えましたか?

何十ページもリストができそうなくらい、たくさんあります(笑)。ただ、繰り返し観て自分の中に残り続けているのは、テレンス・マリック監督の『シン・レッド・ライン』(1998年)と、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『マグノリア』(1999年)かもしれません。

(C)New Line Cinema

僕は先天的に膝を痛めやすい体質で、サッカーを続けていたこともあり、小学校から高校まで、怪我と回復を繰り返していました。痛めた時期は、家で安静に過ごす時間が長くて。その時間は映画に救われていました。

当時は週1ペースでDVDを借りて、同じ作品を何度も観ていました。『シン・レッド・ライン』も『マグノリア』も3時間前後の大作ですが、どちらも多視点のストーリーを、監督独自のスタイルで展開していて、観るたびにいろんな発見があって。ハリウッドの中心で作られたのに、王道からだいぶ外れた表現が成立していることにも刺激を受けました。

今振り返ると、動けない時期が何度もあった分、映画を細部まで観察する習慣が身についたんだと思います。自分でも気づかないうちに、「これ、どうやったら作れるんだろう」と自然に考えるようになっていました。高校卒業後、単身カリフォルニアへ映画制作を学びに留学しました。

10年後、ショートフィルムは私たちの生活にどのように溶け込んでいると思いますか?監督自身のこれからの挑戦と共にお聞かせください。

今より身近になると思います。移動中にバーチャル・スクリーンで1本観る、みたいに、日常の隙間にもっと入り込むかもしれません。ただ、そのぶん作品は今以上にアルゴリズムに埋もれたり、消費されるスピードも一気に加速すると思います。だからこそ、映画祭のプログラマーや上映企画者、配信プラットフォームの編成担当、ブランド企業のプロデューサー、あるいは批評家など、観客と作品の間に立ってキュレーションする人の価値が、さらに大きくなる気がします。

僕自身は、ショートフィルムも作りつつ、長編にチャレンジしたいと思っています。今年は、アメリカで制作した『犬男』(原題:The Dog Guy)も公開予定です。『サークル・オブ・ドーナツ』と同じくサンフランシスコを舞台にした短編ドキュメンタリーです。

そのほかにも国内外でドキュメンタリー企画がいくつか動いていて、長編フィクションの脚本も進めています。

Writer:BSSTO編集部

「暮らしにシネマチックなひと時を」

シネマな時間は、あなたがあなたに戻る時間。

「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は、毎日を忙しく生きる社会人の皆さんに、映画のあるライフスタイルをお届けします。

毎週水曜日にショートフィルムをオンライン配信。常時10本ほどを無料で鑑賞できます。

https://sst-online.jp/theater/