紛争下に生きる人々を支援・保護する組織「赤十字国際委員会」(ICRC、本部はスイスのジュネーブ)。戦争がもたらす現実やそこで生きる人々の姿を伝える広報活動の一環として、2015年に国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア内に「戦争と生きる力プログラム」を設け、世界中から集まった短編映画を上映している。

同じく、映画の力で戦争を描く取り組みをしているのが、俳優・映画監督として活動し、前作『野火』(2015年公開)で太平洋戦争の戦場を描いた塚本晋也さんだ。戦争をなぜ伝えなければならないのか、どう伝えるのか。最新作『斬、』の公開を前に、赤十字国際委員会駐日代表のリン・シュレーダーさんとの特別対談をお届けする。

キャプション:リン・シュレーダーさん(左)と塚本晋也さん(右)

まず初めに、シュレーダーさんからICRCのミッションと、駐日事務所のミッションについて、お伺いできますでしょうか。

シュレーダー

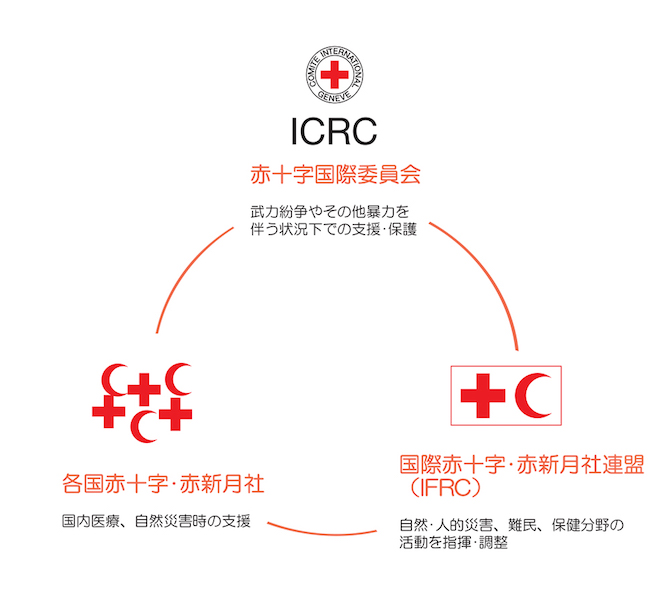

国際赤十字・赤新月運動(以下、赤十字運動)には支援分野別に大きく分けて3つの団体があります。まず、皆さんが赤十字と聞いてイメージされる日本赤十字社のように、主に国内で人道支援を行う赤十字社や赤新月社(イスラム圏では十字の代わりに三日月を用いる)が191か国にあります。次に、それらを束ねる国際赤十字・赤新月社連盟という組織があり、さらに私たち赤十字国際委員会(ICRC)で、赤十字運動を形成しています。

日本赤十字社もそうですが、国内で平時の人道支援を行っている赤十字社はその国々の事情に見合った仕事をしています。日本の場合は、災害救援、献血、病院で赤十字は有名ですが、交通事故が多い国だと交通事故の撲滅に取り組んでいる赤十字社や、離散家族の再会支援などに取り組んでいるところもあります。

一方で、私たちICRCは、紛争地で戦闘に巻き込まれ、犠牲になっている人たちを支援・保護するという役割を国際条約から与えられています。皆さんも学校の授業などで耳にしたことがあるかもしれませんが、戦時の約束事を定めた「ジュネーブ諸条約」が私たちの屋台骨となっています。

紛争地で活動するICRCが、日本でどういったミッションを担っているのでしょうか?

シュレーダー

一般の人たちへ、世界の紛争地の現状や人道状況の啓発を行っています。戦争や紛争を原因に苦しんでいる人たちの声を届けたり、その痛みや苦しみに私たちも目を向け、寄り添おうという広報活動ですね。

それから、紛争の現場で今どういうことが起こっているのかを日本政府に伝え、どういう支援が日本としてできるのかを話し合うこともします。

あとは、塚本監督の映画『野火』の中にも出てきますが、降参している兵士を殺してしまったり、民間人を襲うことはやってはいけないと定めているジュネーブ諸条約をはじめとした「国際人道法」を教えている日本の大学と連携して、人道法や法の精神の普及・促進に努めています。そうした普及活動は、日本赤十字社と一緒にすることが多いですね。

イラク・モスルで活動するICRC

塚本

日本政府にも、赤十字に協力している人たちがいるのでしょうか?ニュースなどで見聞きする情報だと、日本は間接的に戦争に加担している印象もあるのですが。

シュレーダー

赤十字は政治的に中立な立場をとり、いかなる国や組織からも独立しているので、国策について意見をすることはありません。その一方で、ICRCにとって最大の活動資金拠出国のひとつである日本には、その政治力をもって、紛争当事国を含む国際社会に対して国際人道法を守るよう呼びかけてもらっています。

私たちの活動は、紛争地にいる人々の苦しみと痛みを和らげることなので、活動の中心はアフリカとか中東になってしまうのですが、そういったところに支援を届けるべく連携しています。

『野火』の舞台は、第二次世界大戦下のフィリピンのレイテ島でしたが、フィリピンにも武装勢力が存在するので、現在進行形で紛争や暴力に苦しんでいる人々がいます。日本では取り上げられることが少ないですが、そういう状況についても、日本の皆さんに知っていただきたいですね。

塚本

なるほど。ありがとうございます。

次に、ICRCが国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア(SSFF & ASIA)とタイアップして実施している「戦争と生きる力プログラム」について伺います。2015年から実施されているそうですが、プログラムの趣旨について伺ってよろしいですか。

シュレーダー

やはり塚本監督も懸念されているように、いまの日本では政治家も一般の方々も、戦争に対する関心がほかの国と比べて高くはありません。

そんな状況で、日本の方々にどうやって私たちが現場でやっていることや、戦場の現実に関心を持ってもらうか、常に考えています。戦後70年のタイミングで、私たちはエンターテインメントの力を借りよう、と思ったんです。やはり映画には想像を喚起したり、映画の中の主人公に自分を投影させる力があると思うので、戦場を経験したことのない日本の人たちにも響くと思ったんですね。

塚本

それは、本当にいい方法だと思います。戦争の話は、特に若い人には自分の身近な問題としてなかなか感じにくいと思うので。例えば、戦争体験者の方の話を聞くのもちょっと重い時間を過ごすような雰囲気がありますよね。

映画という方法ですと、最初はちょっと怖いもの見たさで入って、映画館から出るときには非常に大事なテーマや気づきを持って帰ることができます。

自分もまさにそういうつもりで戦争の映画『野火』を作りました。『野火』では、戦争のヒロイズムや、悲しみだけの悲劇というのではなく、戦争の実感というか、その恐ろしさを身体の感覚で味わってもらおうと思っていました。

シュレーダー

塚本監督が、戦争という「重い」テーマに取り組もうと決めたきっかけは?

塚本

『野火』という映画には、大岡昇平という作家が書いた原作小説があるんです。この原作が素晴らしいものなので、高校生の頃からずっといつかは作ってみたいと思っていたんです。

自分が若い頃は戦争に実際行かれた方がまだ生きてらしたのですが、戦後70年経って戦争を体験された世代が少なくなると、どうも戦争の本当の恐ろしさとか実感を知ってる人がいなくなっているのではないか、と思ったんです。体感としての痛みを知っている人がいなくなってくると、戦争のほうにまた近づいていくような恐怖があるんですね、この日本という国が。

「戦争というのはこういうものなんだよ」ということを多くの人に知ってもらわないと、危険だと思って、戦後70年という年にあんまりお金なかったんですけど、ずっと作りたかった映画をついに作ることになったんですね。

小説にできなくて映画にできることというと、どんなことがあるとお考えですか。

塚本

お客さんがスクリーンの前で映像と音で、あたかも戦争の現場を体感しているようなリアリティーを感じることができる点です。

ただし、映画の方がお客さんに届くと思っているわけでは当然なく、あくまでも今回はその小説の素晴らしさに少しでも近づきたいという気持ちで作りました。自分がその小説の世界をそのまま映画にできたら、一番それが素晴らしいというぐらい『野火』という小説は素晴らしい。戦争の恐ろしさも、それ以外のいろいろな人間の問題も、奥深く描いている小説ですね。

塚本監督としては、日本が戦争に向かっているような空気を感じて、そうじゃないほうに人間の意識を向けたいという目的を持って、映画を作ったということになるのでしょうか?

塚本

自分個人はそういう危険は感じるんですけれど、映画そのものに何か、ある政治的なメッセージを盛り込むようなことはしていません。人によってどういうふうにでも感じられる作り方をするのが芸術であって、ある政治的なメッセージの結論のために物語がある映画はプロパガンダであって芸術ではない。だから、ある考えを押し付けるつもりは全然ないんです。

僕は、こんな恐ろしいことにはどんな手を使ってでも近づきたくない、そのためにはどうしたらいいんだっていうことを考えてもらいたくて作るわけなんですが、人によっては、こんなに戦争が恐ろしいことになるんだったら、もっと軍備をきちっと整えなきゃって思う人もいるかもしれないですね。僕自身はもっと違う方法に向かってもらいたいですが。

シュレーダー

劇場で公開して反響はいかがでしたか?

塚本

最初は中高年の人が多かったんですけど、だんだんお母さんと子どもとか、おばあちゃんと子どもで観ていただく方も増えていきました。2人で泣きながら観て、「夏に観ていい体験をした」って感想を残してくれたり、「日本が戦争なんかに近づいたら絶対にいけないと思う」というような感動的な作文をくれたりしたので、自分が想像していたより映画の想いがお客さんに届いたようです。

シュレーダー

驚きました。『野火』を観て、トラウマとか、そういうものが植え付けられる人もいるんじゃないかなと思ったので、大人向けの映画かと思っていました。

塚本

本当の戦場でトラウマを味わっちゃうことに知らず知らずにならないように、創作のトラウマはなるべく早いうちにたくさん味わっておいたほうが、免疫ができると思うんですよね。そこに近づきたくないっていう免疫が。毒なんですけど、毒を持つことで、戦争を起こさないようにしようという意識が育つ。それが必要だと思うんです。

以前は人間が鉄になったりするSFの映画作っていたんですけど、自分もこの年になって子どもができて、子どもの未来がすごい心配になるように最近なってきています。子どもたちが将来、戦争に行かなくて済むようにするにはどうしたらいいんだろうって最近は真面目に考えちゃうものですから、ICRCさんは大事な取り組みをされているとつくづく思います。

シュレーダー

ありがとうございます。平和を享受している現状はすごくいいと思うんですね。でも、その一方で、守られ過ぎていて過保護になってしまうと想像力が止まってしまうこともあります。すると、何かあったときに対応できなくなってしまう。「戦争と生きる力プログラム」を通じて、日本の方々にきちんと戦争のリアリティーを感じてもらって、ちょっとでも「自分だったらどうするかな?」とか「もしこの国に生まれたらどんな人生だったかな?」など、いろいろ思いをめぐらせてもらえればいいなって思っています。

塚本

そのとおりですね。戦争が終わった後は、戦争を体験した世代が戦争から離れるために戦争を忘れようとしていました。一生懸命に経済を発展させることに集中して。ですが、70年経ってしまうと、戦争を忘れることで戦争に近づいていっているように思います。

戦争体験者がいなくなるということは、戦争へのイメージがなくなってしまうことですから、「戦争ってこういうものだ」「やるとこうなっちゃう」「戦争をやらないにはどうしたらいいんだ」っていうのをかなり深刻に、真剣に考えなきゃいけないときがもう来たということだと思うんです。

水木しげるさんとか、野坂昭如さんとか、僕がインタビューした戦争体験者の方もなくなってしまったんです。そういう方がちょうど亡くなるときが戦後70年だったんですね。このタイミングでやはり『野火』は作るべきでしたし、ICRCさんの「戦争と生きる力プログラム」も、ちょうどそのタイミングで立ち上げられたんですもんね。

シュレーダー

私たちも、戦後70年の節目に何か画期的なことができないかな、と思っていました。駐日事務所ができた2009年から、表参道で毎年5月に、日の丸と一緒に赤十字の旗を掲出しているんです。SSFF & ASIAさんも表参道で映画祭を行っていて、私たちのフラッグイベントの後にフラッグイベントをしてらっしゃいました。バトンじゃないですけど、つなぐ感じになっていたんですね。

表参道フラッグイベント

そこで「一緒に何かやったらいいんじゃないの」と表参道の商店街の方がつなげてくれて、フェスティバルディレクターの東野正剛さんに、「こういうことをやりたいと思っているんですけど」っていうお話をしたところ、「ぜひやりましょう」と、もう二つ返事で受けてくれたんです。

表参道ヒルズほかで開催されているSSFF & ASIAの模様

SSFF & ASIA としても新しい取り組みですね。

シュレーダー

コラボレーターの方たちが私たちと一緒にメッセージを発して「窓」になってくれるのがありがたいですね。今回はオンラインで作品の配信もします。今の若い方たちは、もしかしたら映画館には行かないかもしれないけれども、Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINEならネットにつなげば気軽に観ることができるので、若い人たちへのリーチ、アクセスという面では効果的だと思います。

塚本監督は、『野火』の興行の際に、若い人に観てもらうための工夫はしていらっしゃいましたか?

塚本

若い人に観てもらいたいと思っていたら自然とそうなっていったんです。先ほども言ったように、最初に来たのは僕というよりは大岡昇平ファンの中高年。本当にみんな白い髪で、劇場がタンポポ畑みたいな感じだったんですけど。途中から、未来の子どものことを身体の感覚で心配するお母さんたちの間で「戦争っていうのがリアルで観られるらしい」と広まって、子どもを連れてくるようになって。それから、噂を聞いて若い人も来るようになって、自然と広まっていったんですね。

シュレーダー

『野火』では俳優と監督の二足のわらじを履かれていますが、俳優として参加するのと、監督として全体を仕切るのと、何か塚本さんの中ですみ分けはあるのですか?

塚本

撮影の準備段階で、フィリピンの戦場に行かれた方にインタビューをたくさんしましたし、フィリピンで遺骨を収集する事業にも一緒に行きました。体験者の方々とつながりができて、さらに昔の話をいっぱい聞かせてもらいました。

映画によっては戦争を美談にしたり、ヒロイズムで描いたりするんですけど、その方々に話聞くと、ヒロイズムも美談もなくて、もう本当に恐ろしさと、若い未来ある人たちの身体が壊れる、それもとっても陰惨な形でっていう現実ばかりがあったんです。そのことを何とか映画に盛り込もうという思いだけでやっていたんです。ですから、監督と俳優とが分かれて考えていたんじゃなくて、もう全体が一つの塊で「これを表現しないと」という気持ちだったんですね。

「戦争と生きる力プログラム」の話ですが、上映作品はどのように決めてらっしゃるのでしょうか?

シュレーダー

まず、SSFF & ASIAの方が1万本を超える応募作品の中から、私たちのテーマに合うもので、映画自体のクオリティーが高いものをふるいにかけてくれます。そこから私たちICRCがどれを上映するか決めています。

赤十字には「中立と独立」という理念があるので、紛争当事者のどちら側にも付かないんです。ですから、中立性が保たれているかを選定の基準にしています。あとは、先ほど監督もおっしゃったように、私たちも政治的なメッセージは一切NGなんですね。だから、とても感動する作品でも、直接的にどこかの国のリーダーが非難されていたり、プロパガンダ的なメッセージがある作品は候補から外します。

2018年6月に開催された映画祭SSFF & ASIA 2018では13の作品を2プログラムに分けて上映しました。制作された国もジャンルも様々でしたね。

シュレーダー

必ずしも直接戦争を描いている映画ばかりではありません。隣人とのちょっとした争い事だったり、銃社会など構造的な暴力を描いている作品も入れています。人間が暴力の犠牲になっている現実を見せつつも、その過酷な環境下で生きる力の強さであったり希望であったり、そういったものも映画の中でバランスよく見せるようにしています。

怖い、悲しいと感じるものだけじゃなくて、人間のいさかいを笑い飛ばすような作品も入れています。ジャンルも、ドキュメンタリーがあったり、ドラマがあったり、アニメーションがあったり、コメディーがあったりするんですね。一時間半のプログラムの中に硬軟織り交ぜた作品を組み合わせて、戦争などの圧倒的な暴力や、そこに暮らす人々の人生について考えてもらうようにしています。日本の場合は、そうした映画を観ることで、平和に感謝するきっかけになるかもしれません。

今回、オンラインシアターで『おもちゃの国』という第2次世界大戦下のドイツを描いた作品を配信します。アカデミー賞も受賞した作品ですが、こちらを選んだ理由と、お薦めポイントを伺えますか?

シュレーダー

戦争というものが人々を狂気に陥れて、普通の生活を奪ってしまうという、むなしさがメッセージの一つです。

『おもちゃの国』は、ある一家がユダヤ人強制収容所に連れて行かれることを受けて、隣に住む別の家族の目線で物語が進んでいきます。戦争がなければ、隣人同士、子どもたちも友情を育めたはずで、絆は断たれなくてすみます。「もし自分の愛する存在が突然いなくなってしまったら」と想像しながら観てもらいたいですね。

『おもちゃの国』(原題:TOYLAND)

昨日まで平和でも、本当に何か一つたがが外れてしまうと、ものすごい速いスピードでどんどん変わってしまうんですよね。それが、戦争なんです。変わってしまったら、もう私たちはその流れの中に身を置かざるをえなくて、なかなかそこから逃れることができません。

だから、そういう状況に陥ることを避けたいし、防ぐこともしたいんです。「私たちにはそれを止める力があるのか」「何ができるのか」を、観た方たちにも一緒になって考えてもらいたいです。先ほどの過保護の話に通じますが、子どもにもある程度の現実と向き合う力を映画も通じて付けてもらうことも大切だと思います。それがどんな状況も生き抜く力につながるのではないでしょうか。

塚本

僕は創作の物語を作ってきただけですが、シュレーダーさんは世界の紛争地で本物の戦争を見てきていらっしゃった。その重みがありますね。

何かひとつタガが外れただけで、様子が一気に変わるというのは、自分も実感を持っています。『野火』は子どもたちに観てもらえましたが、世の中が変わり始めると、もう子どもたちの力では止められない。

11月24日から劇場公開が始まる『斬、』という人斬りを描いた時代劇は、「子どもが恐ろしい目に遭う前に、自分たち大人に何ができるのか考えなきゃいけない」というのがテーマなんです。子どもが一生懸命闘って勝ち取る物語が映画の定石ですが、現実には子どもではどうにもできない圧倒的な力が襲い掛かってくるんですよね。だから、まず、大人がどうにかしなきゃいけないと思っています。

塚本監督にはICRCが作ったブランデッドムービー『HOPE』もご覧いただきましたが、ご感想はいかがでしたか。

塚本

子どもの演技が素晴らしいんですね。お父さんと子どもが出てきて、ついさっきまで父娘の間には日常があったんだなっていうことがはっきり分かる状態から映画が始まって。わずか短い、5分ぐらいの映画で、その子どもがどんどん力を失っていく、その悲劇性があまりに切実に伝わってきました。

自分はもう、ああやってだんだんと子どもの命が消えていくところを見るのが、あまりに痛ましくて・・・。あの映画はそういうテーマがはっきり伝わってきました。

HOPE: Why we can’t save her life ~希望:彼女の命を救えなかった理由~

最後の質問になりますが、エンターテインメントの力で戦争を伝えるという点で、これから挑戦していきたいことや、描いている構想についてお聞かせください。

シュレーダー

私はベトナム人の両親のもとに生まれ、6歳までベトナムで育ったんです。父が亡くなり、母はICRC職員と再婚しました。その後、私はスイスに移り、今では国籍はスイスですが、ベトナム戦争のときに生まれているということもあって、戦争と自分の人生は常に共にありました。ICRCで働いていると、現実を無視して理想を語ることはできません。世界平和を実現するのは、正直難しいと思います。

ただ、ひどい状況に置かれていたり、ものすごく大変な人生を送っていたとしても、やっぱり一人一人がきちんと人間性を保って、思いやりの心、人の痛みとか悲しみに共鳴する心を持つことが大事だと思います。常に、人間性を失わずに、人間として振る舞うことを、忘れないでもらいたいです。映画であったり、本であったり、歌であったり、詩であったり、文化は人間として人間らしく生きることについて、いろいろな投げかけをしてくれますよね。

塚本監督はどうでしょうか。

塚本

僕は、戦争を扱う映画をいつも作る監督だって自分で決めているわけではありません。ただ、ちょうどベトナムの話が出ましたが、実は『野火』を作っているときに手にしたベトナム戦争の体験者の手記があまりに強烈だったので、これを映画化しようと真剣に考えています。恐らく『野火』どころではない、ものすごいインパクトを皆さんに届けることができます。『野火』も難しかったんですけど、それ以上に難しい規模の映画になってしまうでしょうね。

やっぱり平和が続いたのはいいことでもあるけど、一方では戦争のイメージができなくなってしまうのが問題なので、まずは戦争のイメージを強烈に持ってもらう作品をつくるのが自分のやるべきことだと思っています。

シュレーダー

もし、今後の映画制作の役に立つようでしたら、私たちの海外の活動など、見られてはいかがでしょう。ご招待します。私の日本での任期が今年の12月までなので、次の赴任地にお招きしますよ。今度は日本のように平和じゃないところになるのは間違いありませんが。

塚本

本当の紛争地だと思うと怖いけれど、ぜひよろしくお願いします。

一同:

ありがとうございました。

取材:大竹 悠介

撮影:吉田 耕一郎

会場協力:アンダーズ東京

塚本晋也(つかもと・しんや)

1960年1月1日、東京生まれ。89年「鉄男」で劇場映画デビュー。同作品でローマ国際ファンタスティック映画祭グランプリ受賞。「東京フィスト」、「バレット・バレエ」、「双生児」「六月の蛇」「ヴィタール」「悪夢探偵」「KOTOKO」「野火」などで国内、海外で数多くの賞を受賞。俳優としても自作のほか、他監督の作品にも多く出演。マーティン・スコセッシ監督「沈黙ーサイレンスー」など。

リン・シュレーダー

赤十字国際委員会(ICRC)駐日代表

1997年、アルメニアにおいて、収容所内の被拘束者の処遇確認などを行う保護要員としてICRCのキャリアをスタート。以降、アゼルバイジャン、ウクライナ、セルビア、ルワンダ、シエラレオネ、コロンビア、スリランカなどで人道支援・保護活動に携わる。2010年6月、太平洋島嶼国を管轄するフィジー地域代表部の首席代表に着任。その後、2012年9月から2年間はチャドで代表部首席代表を務めた。2015年3月より現職。

1966年ベトナム生まれ、スイス国籍。

赤十字国際委員会(ICRC)

1863年、永世中立国のスイス・ジュネーブに発足した、世界で最も古い国際人道支援組織。紛争地に特化して「公平・中立・独立」を原則に人道支援を行い、戦禍の人々の命と尊厳を守ることを使命とする。約17,000人の職員が80ヶ国以上で行っている活動は多岐にわたり、生活の自立支援や食料・水・避難所の提供、離散家族の連絡回復・再会支援事業、戦争捕虜や被拘束者の訪問、戦傷外科やトラウマケアなど。政府、反政府勢力、ゲリラなどすべての紛争当事者と対話し、戦時の決まりごとである「国際人道法」に基づいて人々を守るよう呼びかけ、モニタリングするのもICRC独特の活動。

WEB : http://jp.icrc.org/

★プレゼントキャンペーン★

塚本監督・シュレーダーさんサイン入りグッズを1名様に!

【プレゼント品】

サイン入りグッズ2点をセットで1名様に!

・『おもちゃの国』ほかショートフィルム8作品収録DVD

・SSFF & ASIA 2018 公式Tシャツ

【応募方法】

STEP1 : BSSTOにユーザー登録(無料) https://sst-online.jp/login/ ※リンク先ページ下部に登録ボタンがあります。

↓

STEP2:キャンペーン応募フォームより応募

https://form.jotform.me/ShortShorts/tsukamoto

【応募期間】

2018年11月30日(金)18:00まで

※当選者には、ご登録のアドレスにメールにてご連絡いたします。otoiawase@v-voice.jpからのメールが受信できるよう設定ください。

【応募条件】

・BSSTOにユーザー登録をされている方(無料)

・日本に居住されている方(賞品配送先が日本国内の方)。

・応募に関する注意事項に同意いただける方。

【注意事項】

※当選発表は、当選者様への当選のご連絡をもってかえさせていただきますので、ご了承ください。

※当選通知後、2日間ご連絡がない場合は、当選を無効とさせていただきます。

※当選結果に関するお問い合せは受け付けておりませんので、ご了承ください。

※当キャンペーンの掲載内容や条件は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当選の権利の譲渡はできません。

※当選時にご連絡いただく住所、氏名、電話番号は、その確認などの関連情報のご案内のみに使用し、キャンペーン終了後は弊社の定める方法に基づき消去いたします。

※インターネット通信料・接続料および応募に関しての全ての費用はお客様のご負担になります。

※次の場合はいずれのご応募も無効となりますのでご注意ください。

・応募時の内容に記載不備がある場合。

・お客さまのご住所が不明、または連絡不能などの場合。