映像クリエイターとショートフィルムの繋がりを様々な角度から深掘りする「クリエイターズファイル」。

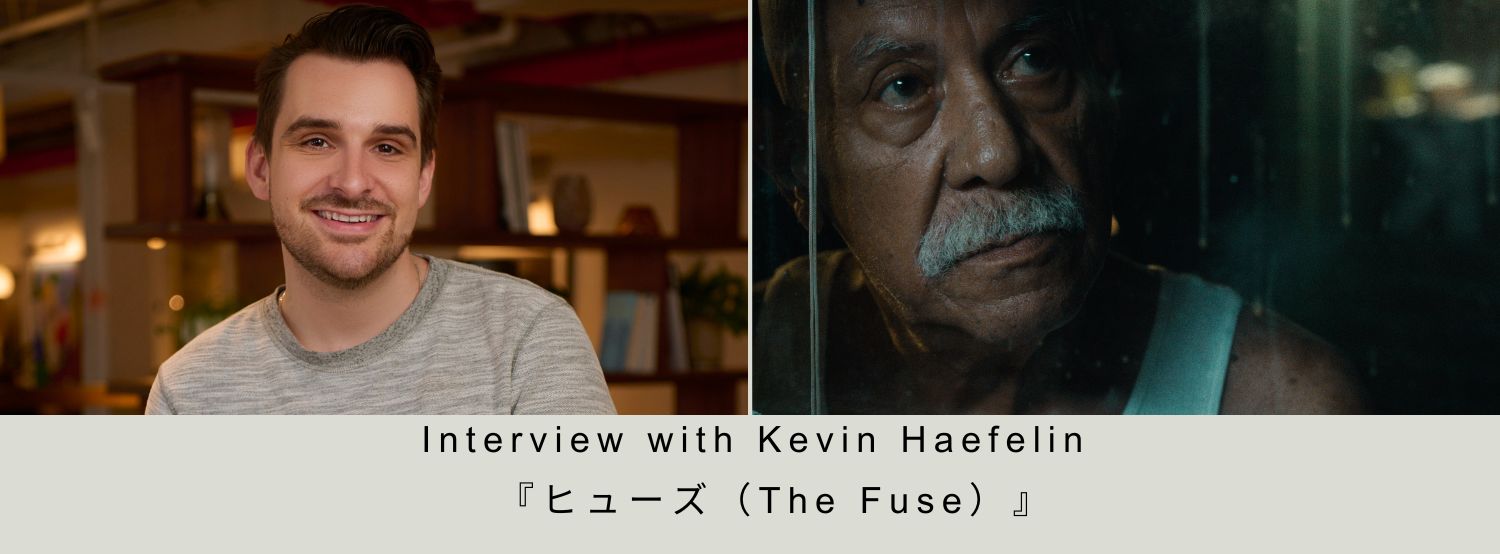

今回ご紹介するのは、国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジアでも自身の作品がオーディエンスアワードを受賞したことのある、スイス出身の監督、Kevin Haefelin(ケヴィン・ヘフェリン)監督。

映画祭と連動するクリエイターのためのプラットフォームLIFE LOG BOX*に作品『ヒューズ(The Fuse)』 (2025年4月8日~7月8日まで配信)を登録いただいたことがきっかけで、ブリリア ショートショートシアター オンライン(以下、BSSTO)での作品配信が決まった監督に、作品制作の背景や、クリエイターとしてLIFE LOG BOXをどのように活用できるかをインタビューしました。

*LIFE LOG BOXとは

ショートショート フィムフェスティバル & アジア、そして株式会社ビジュアルボイスが2023年にローンチした、永続的に保存可能なデータストレージや、ポートフォリオの機能を備えたクリエイターのためのプラットフォーム。

新しい仕事やマーケットプレイスでの収益獲得を目指し、コンテンツやクリエイターの価値を最大化するサービス。

今回、映画祭が展開しているクリエイターのためのプラットフォーム、LIFE LOG BOXに『ヒューズ/The Fuse』を登録いただき、BSSTOが配信権利を購入させていただきました。Haefelin監督はこれまで、このような、自身の作品を放送が配信の事業者にビジネスマッチングしたり、映画祭出品できるマーケット機能のあるサービスを使用したことがありますか?フィルムメイカーとして、もっとこんな風な機能やサービスがあったら、と思うことはありますか?

私が初めてLIFE LOG BOXについて知ったのは2023年のTIFFCOM(東京国際映画祭と連動して行われるコンテンツマーケット)です。ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのチームが紹介してくれ、使い方をデモンストレーションしてくれました。

すぐに、今までに見たことのない、革新的なツールだなと思いました。特に、自分のポートフォリオを登録できる機能は、フィルムメイカーが自身の製作コンテンツをストレージすることができる場でもあり、映画祭への応募もできる、また、映像関連の産業とつながることが出来て、作品を売ることができる、という優れものです。

更に、「マーケットプレイス」の機能も魅力的でした。ブロックチェーンの技術を使うことで、公正な利益がアーティスト側に還元される仕組みだからです。フィルムメイカーにとっては、安全に自分のデータがストレージでき、簡単に幅広いコンテンツ需要者に配給ができる、価値あるツールだなと思いました。

『The Fuse』は、BSSTOが4月に特集する「未来を考える」テーマの作品として購入しました。本作で、主人公を通じて、観る人それぞれがパーソナルな自分の未来を思い浮かべたり、重ねたり、比較したりするのではないかと、感じたからです。監督は実際、本作のコンセプトとしてどんなキーワードを考えていましたか?どうしてこの作品を作ったのか、もし背景があれば教えてください。

『ヒューズ』を制作しているとき、「不安定さ」「不平等さ」「反発」「孤独」そして「希望」こういったキーワードを常に考えていました。私は『ヒューズ』の脚本を、非常に不安定で難しいパンデミックの時期に書いていたのです。

人々が経験する甚大な苦しみと脆弱性を目の当たりにし、私は深く心を動かされました。特に、社会における階層格差の広がり、生活の不安定さ、一夜にしてすべてが失われてしまう危うさなど、すごい速さで変化する社会の光景に強い衝撃を受けました。COVIDはこうした格差を拡大し、多くの人々を深い絶望へと追いやりました。

世界が再び新たな世界的危機と不確実性に直面している今、これらのテーマはさらに強い反響力を持っているように感じます。本作の主人公カシウスは、不確実性の中で尊厳と安定を保つことの葛藤を体現しています。苦難にもかかわらず、彼は現実的であり続けようと決意し、時には自らの感情を抑えます。ある意味、私たちは皆カシウスであり、日々、人生の不確実性、恐怖、孤独を乗り越え、前進し続けようと最善を尽くしているのかもしれません。この映画で私は、人生は予測不可能であること、束の間の安堵の瞬間さえも祝福することを学ぶ、そんなことを描いたつもりです。

本作制作中の大変だったこと、楽しかったことなど、印象に残るエピソードがあれば教えてください。

制作中に最も印象に残っているのは、俳優の誕生に立ち会ったことです。主人公を演じたJorge Gabinoをニューヨークのストリートから直接キャスティングしたのです。彼はそれまで演技をしたことがありませんでした。衛生作業員など多くの仕事を経験はしていましたが、カメラの前に立つのはまったく初めてのことでした。プロではない俳優を起用するというこのアプローチは、1940年代から50年代のイタリアのネオレアリスト、特にヴィットリオ・デ・シーカに深くインスパイアされたもので、彼の映画『ウンベルトD』や『自転車泥棒』は私に多大な影響を与えています。

私はニューヨーク3部作*を通してこの手法を採用し、映画が持つ変革の力について貴重な教訓を得ました。世界で再び激動期を迎えている今、私たちは現実に根ざし、人間の真の葛藤を浮き彫りにする、このような本物のヒューマン・ストーリーをもっと必要としているのではないでしょうか。

監督はニューヨーク3部作*の最後の作品として、本作を制作されたとお聞きしています。

どんな経緯でそのプロジェクトがスタートしたのでしょうか。

『ヒューズ』は、コロンビア大学修士課程在学中に始まった私のニューヨーク三部作の第三弾です。ニューヨークでの6年間の生活の中で、私はニューヨークのさまざまな側面に出会い、そのひとつひとつがこの3部作にインスピレーションを与え、より豊かなものにしてくれました。

各作品は、私が発見したニューヨークの独特な一面を、詩的なビジュアル・ストーリーテリングによって表現しており、日常と非日常、美しいものと醜いものの境界線を繊細に行き来しています。

『タイト・スポット』、『トランペット』、『ヒューズ』の3作品を順を追って観れば、徐々に進化していることに気づくかもしれません。この3部作は、都市をより演劇的に解釈することから始まり、徐々に現実の地に足のついた描写へと向かっていくのです。この軌跡は、ニューヨークの活気に満ちた複雑さそのものに対する私の個人的な旅と視点の変化を反映しています。

どのくらいの期間をかけて3部作のプロジェクトを作ったのですか?

およそ5年を費やしました。人生においてもパートナーであるユミ・ヘフェリン=ロッホと協力できたことをとても幸運に思っています。彼女のサポートとクリエイティブな洞察力は、このビジョンを実現するために不可欠でした。

また、3部作の各作品は、サウンドスケープ(音の風景)を通して独特のアイデンティティを持ちます。私のストーリーテリングにおいてそれは重要な役割を果たしています。サウンド・マジシャンのロイック・グルベとフォーリー・アーティスト(映画の登場人物の動きやシーン、雰囲気を追いながら、想像もつかないような道具と技を駆使してあらゆる生の音を作り出す職人)のフロリアン・ペノ。二人は私のスタイルを深く理解し、音を通して各シーンを引き立てます。彼らの直感は、映画の感情的なトーンと質感を決定づけました。

3部作を経てニューヨークの見方は変わりましたか?

これらの映画の制作を通して、私のニューヨークに対する見方は間違いなく進化しました。ニューヨークは、美と醜さが共存し、時には切り離せないほど絡み合っている街だと私はいつも見てきました。この3部作を作ることで、その複雑さ、つまり、どんな角を曲がっても、最も慈愛に満ちた、あるいは最も残忍な人間性を見つけることができるかもしれないという考えへの興味が深まりました。しかし、私にとってのニューヨークの真の特徴は、混乱と不確実性の中にあっても、常にかすかな希望の光があるということです。都市は人間と同じで、完璧な意味を持つ必要はありません。美と真実、そして信じ続ける理由を、つかの間の瞬間に与えてくれるだけで十分なのです。

ニューヨークでの映画製作で苦労した点や、他の国での撮影と比べてユニークだった点、良かった点を教えてください。

『ヒューズ』は実は、私にとってニューヨークで撮影した4本目のプロジェクトだったので、すでに制作プロセスにはかなり慣れていました。この街での撮影で本当に感謝していることのひとつは、フィルムコミッションなど市の映画部門がとても協力的だということです。

撮影を行う地域やコミュニティに敬意を払っている限り、人々は驚くほどオープンで、可能な限り最高の映画を作るためにわざわざ手助けしてくれることが多いのです。

もちろん、ニューヨークでの撮影には、狭い空間、予測不可能な騒音、刻々と変化する街のペースといった困難がつきものですが、他ではなかなか見られないエネルギーもあります。

この街には、カメラの前にも後ろにも、信じられないほど熟練した才能が溢れており、その協力的な精神が大きな違いを生み出しているのではないかと思います。

私にとって、ロケーションは単なる背景ではなく、映画の登場人物なのです。私はよく、撮影している場所に基づいてストーリーを書き直します。ニューヨークはいつもそのようなインスピレーションを与えてくれます。その質感、リズム、矛盾は、私がこれまで撮影してきた他の場所では同じように見つけることができません。生き生きとした即時性を感じる方法で、常に私のストーリーテリングに燃料を与えてくれる、そんな街です。

京都でも作品を制作されていますね。また日本で撮影したいですか?日本ではどんな映画を撮りたいですか?

はい、絶対に!また日本で撮影したいです。

京都での撮影は信じられないほどユニークな経験でした。

幸運なことに、「日本のハリウッド」とも呼ばれる太秦の松竹撮影所で、『晴れて成仏』という江戸時代の短編映画を監督しました。まさに夢のような話でした。松竹は、象徴的なサムライドラマで知られているだけでなく、映画史上最も重要な映画のいくつかを制作したことでも知られています。

私たちは、松竹の伝説的な撮影所のスタッフによって作られた江戸時代のセット、小道具、衣装を使って、歴史的な野外撮影所とサウンドステージ(楽器を立体的に配置する)で撮影を行いました。彼らの細部へのこだわりと時代に対する深い知識は、撮影を別次元のものにしてくれました。

また別のプロジェクトで日本に戻りたいですね。実際、私は現在『Those Who Wait』という長編映画を開発中で、これは日本に住みながら6ヶ月かけて作り上げたアーテイスト・スリラーです。昨年、カンヌ国際映画祭のマルシェ・デュ・フィルムでこの企画を売り込み、現在は脚本を修正しているところです。日本は私にとってクリエイティブな面で大きな影響を与え続けています。

各作品、様々な映画祭にも出品、ノミネートされていますが、どのように映画祭を探していますか?

戦略と直感を織り交ぜて映画祭にアプローチしています。まず、作品のアイデンティティ(トーン、テーマ、スタイル)を考慮し、その種のストーリーテリングを純粋に支持する映画祭とマッチさせるよう努めます。似たような作品を紹介している映画祭や、新進気鋭の監督にスポットライトを当てている映画祭をよくリサーチし、芸術的な野心と感情的な信憑性の両方を大切にしている映画祭を探します。

時間をかけて、プログラマーや仲間の映画製作者たちとの関係も築き、そのような会話が、映画が適切な観客を見つけるための指針になることも多いです。とはいえ、私は常に発見の余地を残しています。あまり知られていない映画祭が、映画とその旅路への配慮のおかげで、最も有意義な体験となることもあります。

これは、私が他の人々と分かち合うことに情熱を注いでいることでもあるでしょう。 私は現在、コロンビア大学のMFA映画プログラムで、特に新進監督を対象にした映画祭戦略のクラスを教えています。その目的は、彼らが複雑な映画祭の状況を、意図と創造性をもって、そして映画の潜在的な観客をより深く理解しながらナビゲートできるようにすることなのです。

映画監督を目指したのはいつからですか?きっかけは何でしたか?

子供の頃、映画が生み出す不思議な感覚に魅了され、映画製作の世界に引き込まれました。当時は、監督という仕事が何をする仕事なのかも知らなかったのですが、ただ、自分が感じたような、観客を魅了するマジシャンのようなマジックを、どうしたら人々に感じてもらえるのかを理解したいと思いました。その感覚はずっと私の中にありました。

映画制作にチャレンジする中で、編集の力を知ったとき、すべてが本当の意味で理解できたように思います。意味、感情、リズムが編集によってどのように形づくられるかを目の当たりにして、映画が本当にパワフルであることを実感しました。それが、私が監督になりたいと思った瞬間でした。つまり、最初から最後までその素晴らしさを作り上げることができる人になりたいと思ったのです。

インスパイアされた監督や作品は?

新しいプロジェクトを始めるたびに、私はさまざまな映画からインスピレーションを得ていることに気づきます。新しい作品を発見することもあれば、私が探求しているテーマやトーンに共鳴する、昔からのお気に入りの作品を再度観返すこともあります。語られるストーリーによって変化しているかもしれません。

とはいえ、私が何度も見る映画や映画作家もいます。それは、見るたびにともに成長し、新しい何かを見せてくれるような作品です。『タクシードライバー』(マーティン・スコセッシ監督)、『8½』『カビリアの夜』(フェデリコ・フェリーニ監督)、『自転車泥棒』『ウンベルト・D』(ヴィットリオ・デ・シーカ監督)、『アリエル』(アキ・カウリスマキ監督)、『東京物語』『晩秋』(小津監督)、『プレイタイム』(ジャック・タチ監督)、『マルホランド・ドライブ』(デヴィッド・リンチ監督)–これらの作品は、映画によってもたらされる感情の深み、美しさ、複雑さを思い出させてくれ、私に挑戦とインスピレーションを与え続けてくれます。

今後のプロジェクトは何か進行中ですか?どんな作品を(どこで)作ってみたい、といった夢はありますか?

はい、現在開発中のプロジェクトがいくつかあります。3本の長編映画に取り組んでいて、それぞれ私にとって個人的に重要な意味を持つ、世界のさまざまな地域を舞台にしています。ひとつは日本の田舎を舞台にしたアーテイストの超常現象スリラー、もうひとつはニューヨークに住む日本人の移民一家を主人公にしたシュールなドラマ、そしてもうひとつはヨーロッパを舞台にした青春自伝的ストーリーです。この3本はすべて、日本、アメリカ、ヨーロッパというそれぞれの土地に住みながら作り始めたオリジナルストーリーで、私が惹かれる多様な映画の声を反映しています。

また、私は最近、『クレイ』というタイトルの特別な新作短編映画を完成させ、現在ワールドプレミア上映を待っているところです。ニューヨークを舞台にしたこの映画は、すべて赤ん坊の視点から語られ、成長、自己発見、変容についての詩的な瞑想として、彼女が街を旅する姿を追っています。

Writer:BSSTO編集部

「暮らしにシネマチックなひと時を」

シネマな時間は、あなたがあなたに戻る時間。

「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は、毎日を忙しく生きる社会人の皆さんに、映画のあるライフスタイルをお届けします。

毎週水曜日にショートフィルムをオンライン配信。常時10本ほどを無料で鑑賞できます。

https://sst-online.jp/theater/