映像クリエイターとショートフィルムの繋がりを様々な角度から深掘りする「クリエイターズファイル」。

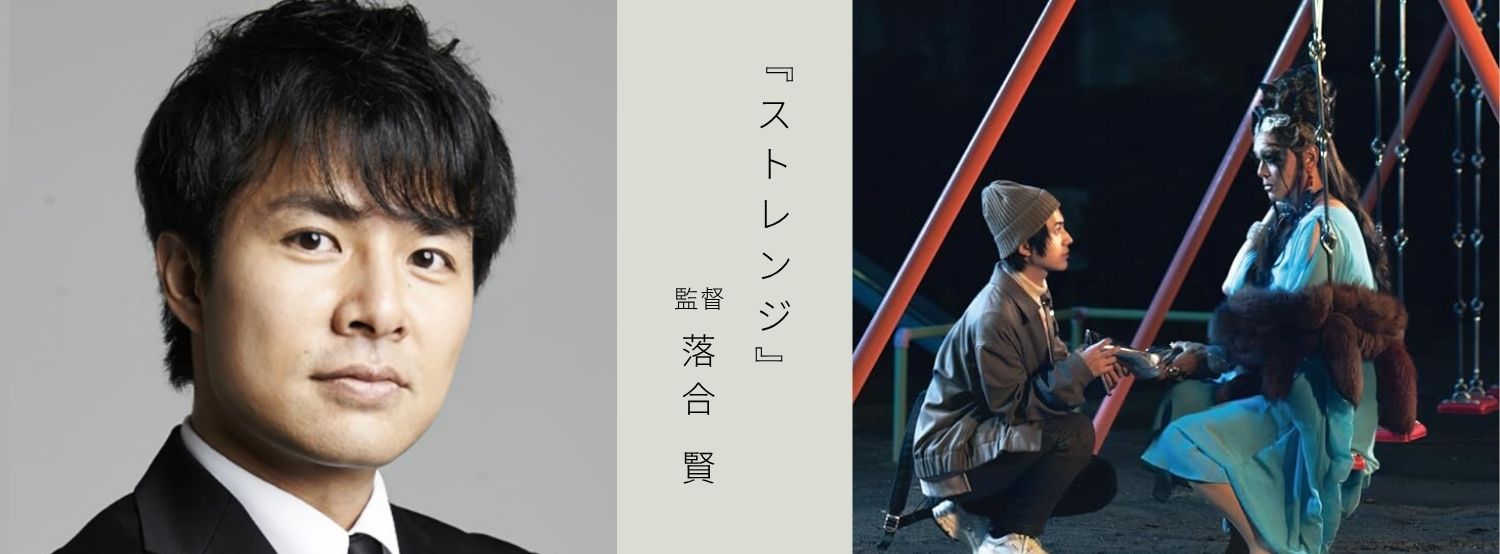

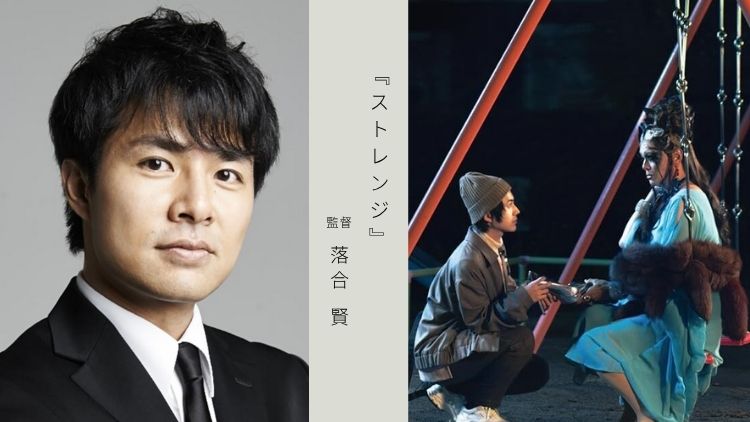

今回ご紹介するのは、国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2024で『ストレンジ』がMost Viewed Awardを受賞した落合賢監督。

映画祭と連動するクリエイターのためのプラットフォームLIFE LOG BOX*に作品『ストレンジ』 (2025年7月9日~10月9日まで配信)を登録いただき、ブリリア ショートショートシアター オンライン(以下、BSSTO)での作品配信が決まった監督に、作品制作の背景や、クリエイターとしてLIFE LOG BOXをどのように活用できるかをインタビューしました。

*LIFE LOG BOXとは

ショートショート フィムフェスティバル & アジア、そして株式会社ビジュアルボイスが2023年にローンチした、永続的に保存可能なデータストレージや、ポートフォリオの機能を備えたクリエイターのためのプラットフォーム。

新しい仕事やマーケットプレイスでの収益獲得を目指し、コンテンツやクリエイターの価値を最大化するサービス。

ーLIFE LOG BOXのようなサービスの活用経験と、望ましい機能についてお聞かせください。

映像作品は、ストーリーを実際に映像化するという「制作」だけではなく、「配給/配信」つまり、作品を観客に届けるまで行なって初めて完結すると思います。「家に帰るまでが遠足」という感覚です。ただ、「配給/配信」はプロデューサー業なので、僕はまだまだ学ぶべき部分が多く、これまでにもいくつかのプラットフォームを通して、自分の作品を映画祭や配給/配信に繋げるための試行錯誤を行なってきました。特に海外では、フィルムハブやレインダンス・マーケットのようなサービスが充実しており、映画祭と配信を結びつける架け橋として機能しています。

LIFE LOG BOXのように、日本国内の映画祭と連携しながら、放送・配信の窓口にもなっている仕組みは非常に意義深いと思います。欲を言えば、作品へのリアクションや審査状況など、出品後の「見えづらい部分」が可視化されると、さらに透明性と安心感が生まれるのではないでしょうか。また、制作者同士が交流できるようなクリエイターネットワーク機能があると、より横のつながりも活発になって面白いかもしれません。

ー原作『ストレンジ』からこのエピソードを選んだ理由についてお聞かせください。

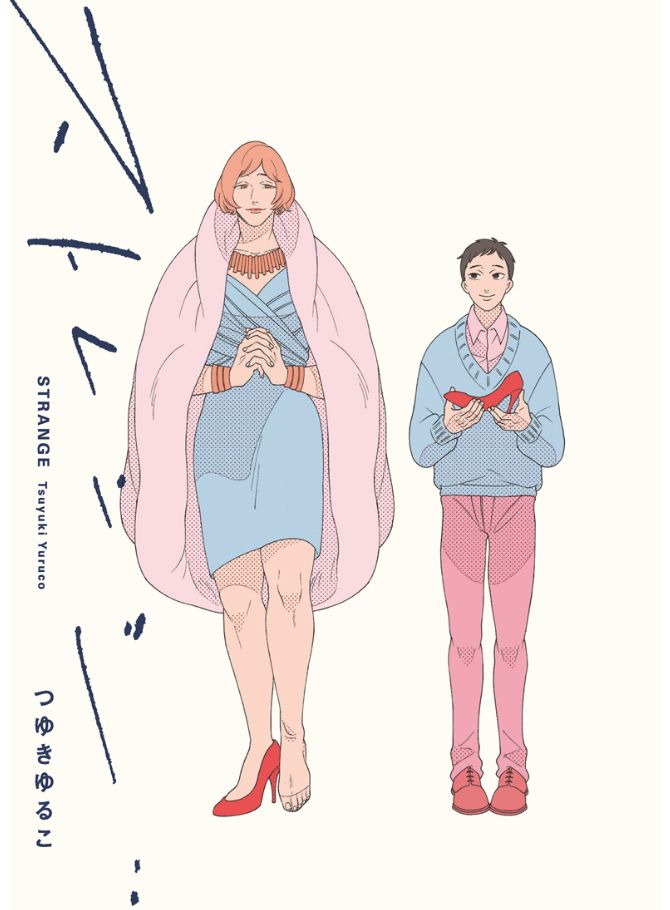

漫画『ストレンジ』

元々は、プロデューサーの真田静波さんが映像化を持ちかけてくれた企画で、漫画『ストレンジ』は、知らない人(Stranger)同士が出会うことで、数奇(Strange)なつながりが出来る、というテーマのショートストーリーによってオムニバス式に紡がれています。どのエピソードも登場人物それぞれの静かな葛藤と思いがけない気づきの瞬間が丁寧に描かれていて、とても魅力的でした。その中で「塾通いの高校生と夢見るドラァグクイーン」の組み合わせに惹かれたのは、彼らが社会の中で「普通であろうとすること」に悩み、押し殺してきた感情が、ふとした瞬間ににじみ出るところに共感したからです。

「好きなことを好きだ」と自由に声を出すことすらためらうような環境の中で、それでも誰かと触れ合うことで生まれる「小さな希望」を描きたいと思いました。

ー涙や泣く演出においてのこだわりはありますか?

僕にとって「涙」というのは、あくまで結果であって、演出の目的にはしないようにしています。むしろ、涙が流れる手前、心が震えて言葉を失う「沈黙」や、俳優の呼吸、視線の揺らぎにこそ、観客の感情を託せると信じています。

台本が「涙を流す」と書いてある時に泣ける役者が必ずしも良い役者とは限りません。現実世界では、泣きたくないにも関わらず、涙が溢れ出てしまうからです。だから役者には常に「涙を出来るだけ堪えて欲しい」と伝えています。究極を言えば、キャラクターは泣いてないにも関わらず、観客が涙を流してしまう瞬間こそが、ストーリーと役者の芝居の真の融合だと思います。

ー制作のプロセスや印象に残っている出来事をお聞かせください。

漫画と映像は似ているようで異なるメディアなので、最初は原作をなん度も読み直し、「静かな叫び」をどのように映像化するかを考えました。オデコちゃんの閉ざされた世界が、クマさんとの出会いによって、世界が広がっていく様子を、初めは家の中の小さな部屋から始め、最後は藤沢のビーチの開放的な情景で終わるように設計しました。

また、キャスティングでは、真田Pと一緒に、リアリティと透明感のある俳優を探すことに注力しました。リハーサルをしている時に荒木飛羽さんが持つ静かに燃え盛る情熱と、ドリアン・ロロブリジーダさんの輝き放つポジティブさに隠された影の部分が絶妙に呼応しているリハーサルを見て、この作品の成功を確信しました。

印象的だったのは、クライマックスのシーンでオデコちゃんが母に対峙するシーンで、涙こそ流していないけれど悲しさと静かな怒りが、力強く表現されていて、心を震わされました。セリフよりも、荒木さんの沈黙の眼差しがすべてを語ってくれて、撮影現場の空気もピンと張り詰めていました。

ー海外映画祭での反応はいかがでしたか?また、LGBTQに関する国際的な意識の違いは感じられますか?

海外の映画祭では、「感情の機微が繊細に表現されていて、日本らしい」と評価されることが多く、上映が終わった後、多くの人がコメントを良いに来てくれたので本当に嬉しかったです。一方で、登場人物たちが自分の想いをあまり言葉にしないことに驚かれる方もいて、文化の違いを感じ、改めて「語られない感情」を表現することの難しさとその価値を実感しました。

ロサンゼルスに住んでいる自分にとってLGBTQに対する理解はある方だと思ってはいましたが、今回の制作過程でジェンダー理論のレクチャーなどを受け、まだまだ学ばなければいけないことばかりだと目から鱗が落ちました。欧米と比べると日本はまだ「見えない壁」が間違いなくあると思います。ただ、だからこそ、LGBTQインクルーシブな作品が多く作られるべきで、教育名目ではなく自然なストーリーを通して、先入観や勘違いに対する気づきになることを願っています。

ー影響を受けた作品・監督、「泣いた」映画は?

影響を受けた監督は数多くいますが、特にこの作品の参考になったのは、特に是枝裕和監督の“余白の美学”です。あとは、エドワード・ヤンやリチャード・リンクレイターのように、時間や日常の中にドラマを宿らせる手法も自分の中に生きています。

最近の作品で、もっとも感動した作品は、ライアン・クーグラー監督の『罪人たち』です。革新的なストーリー展開と、圧倒的な映像美と音楽の共鳴に感銘を受け、僕が小さい頃に感動した映画の面白さってこの感覚なんだと、改めて知らされました。

ーショートフィルムの魅力とその変化についてお聞かせください。

ショートフィルムは、まさに「一枚の手紙」だと思っています。限られた時間の中で、観る人の心に残る余韻をどう設計するか。だからこそ、セリフ一つ、間一つにも神経を注げる贅沢なフォーマットだと感じています。

以前は、長編映画を監督するための登竜門的な存在でしたが、今では配信時代における「観てもらえる」最適な形の一つとして、ますます存在感が増していると思います。

Writer:BSSTO編集部

「暮らしにシネマチックなひと時を」

シネマな時間は、あなたがあなたに戻る時間。

「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は、毎日を忙しく生きる社会人の皆さんに、映画のあるライフスタイルをお届けします。

毎週水曜日にショートフィルムをオンライン配信。常時10本ほどを無料で鑑賞できます。

https://sst-online.jp/theater/