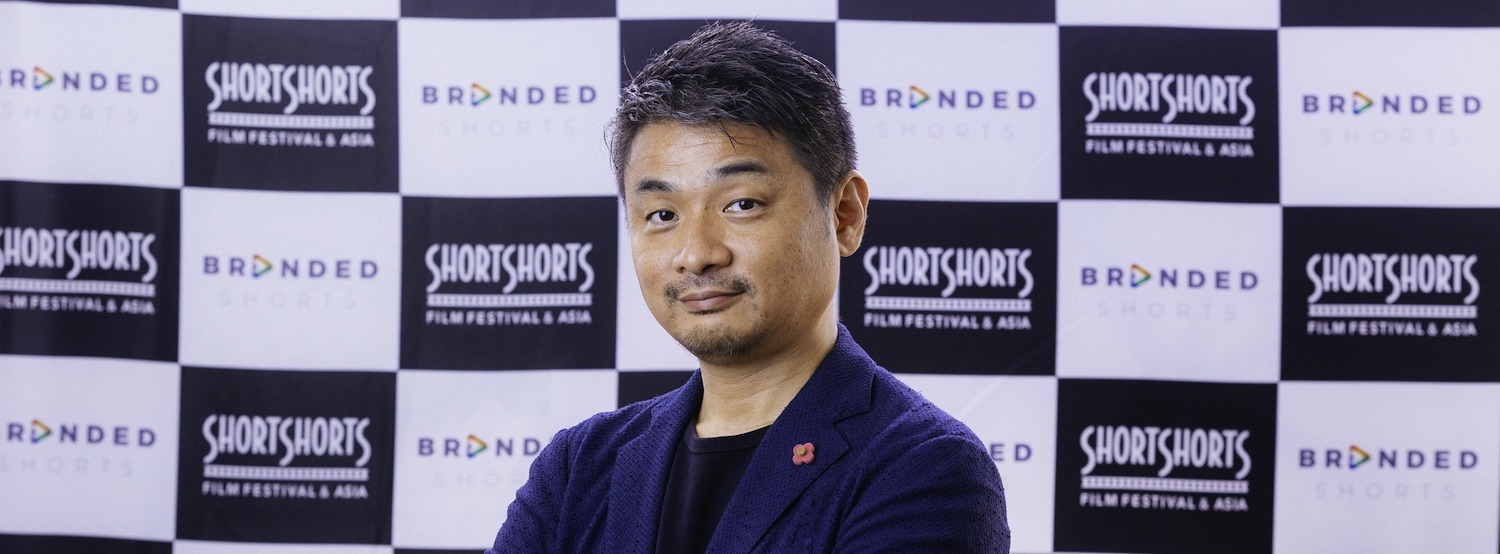

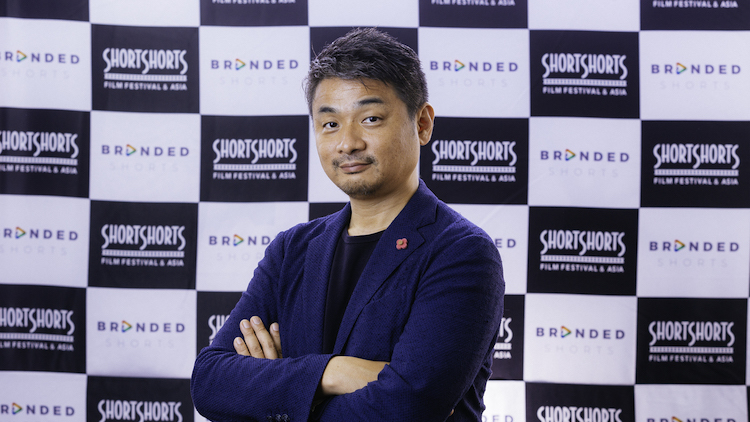

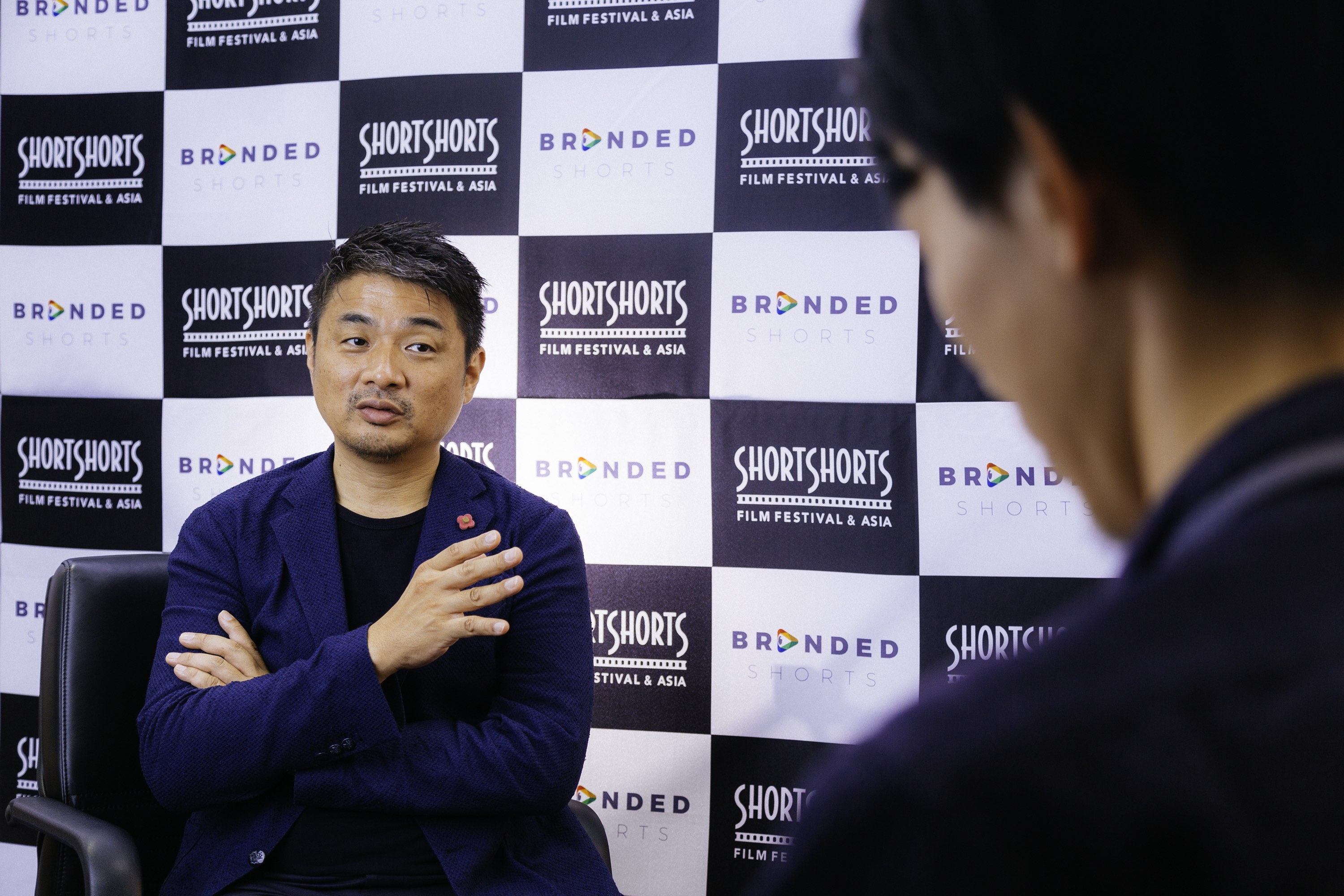

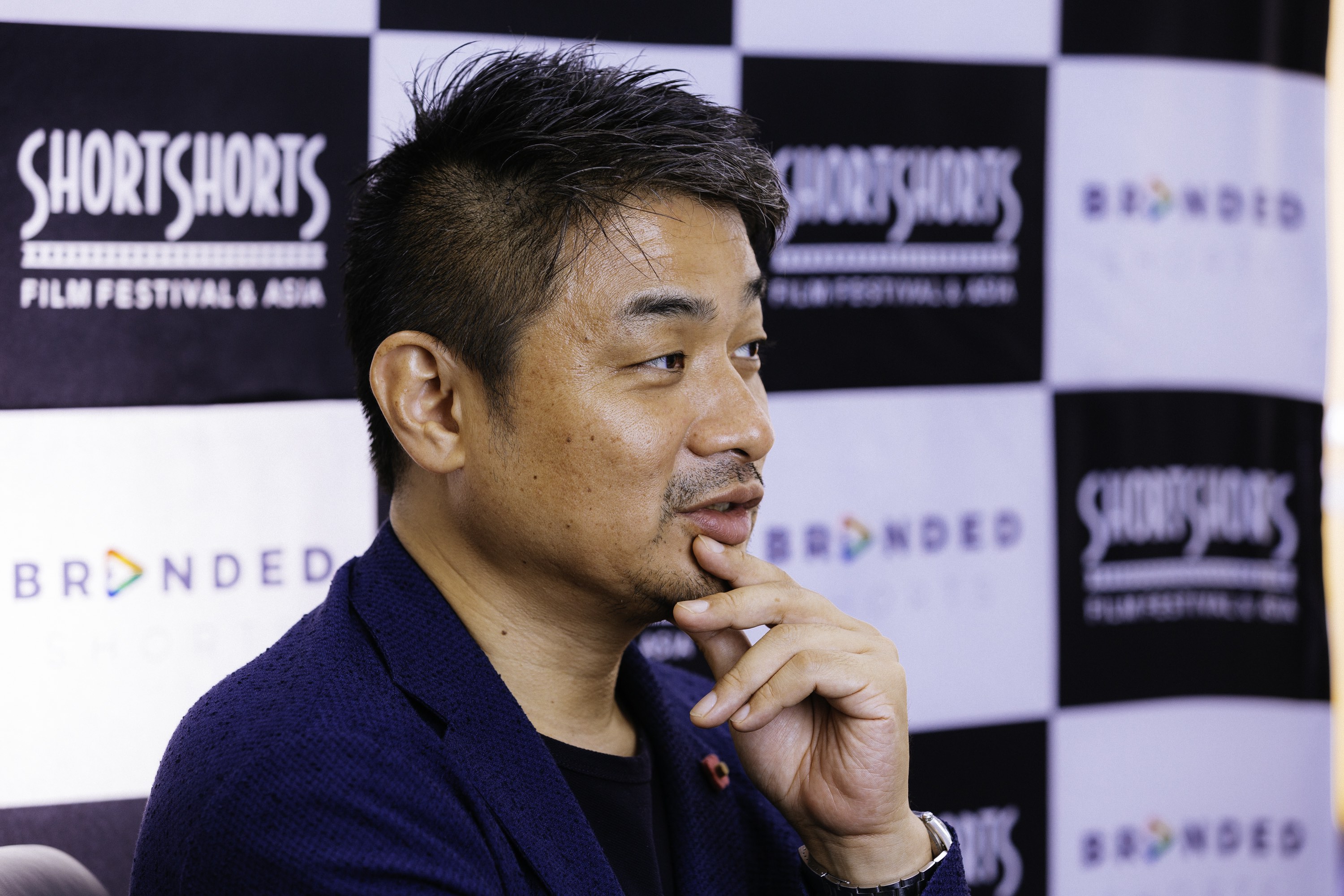

JR東日本「行くぜ、東北。」、サントリー「ムッシュはつらいよ」など、数々の有名CMを世に送り出してきたクリエイティブ・ディレクターの髙崎卓馬氏。映画好きとしても知られ、雑誌の映画コラムを担当したり、映画『ホノカアボーイ』の脚本を書いたりするなど、活動の領域は広告だけにとどまらない。

今回はそんな髙崎氏に映画の原体験や映画の観方について聞いた。広告クリエイターとして斬新な意見がでるかと思いきや、真っすぐでまじめな映画愛を聞くインタビューとなった。

まず、髙崎さんにとっての映画の原体験についてうかがいます。福岡県のご出身とのことですが、子どものころから映画に親しまれてきたのでしょうか?

髙崎

子どもの頃は、映画よりも小説の世界のほうにはまっていました。頭のなかに映像を浮かびあがらせる言葉に出会うのが大好きで。受験勉強のふりをして、やたらと国語の問題集を買ってきては長文問題ばかり読んでました。問題は1問も解かずに。

問題としてとりあげられる箇所って小説のなかでもかなり面白い場面だし、そこだけ読んでも設定や状況がわかるような場面を選んでいるので、ダイジェストとしてとても優れているんです。映画に触れるようになったのは大学に入って映画サークルに入ってから、ですね。

髙崎卓馬さん

そのサークルに入ったのは映画が好きだったからではなくて?

髙崎

なぜそのとき映画を選んだのか、よくわかりません。たぶん上京したばかりでどこにも居場所がないときに自分に似たひとたちが集まっている場所を見つけたからだと思います。それがたまたま映画だった。サークルの先輩たちがたむろしている場所の真ん中に8ミリのカメラがあって、いつもみんなが書き込むノートがあって、そこには自分のあまり知らない映画の話がたくさん書いてあった。それがとても面白かった。自分の好きなものがそこにある感じがしたんですね。

それからそのノートに書いてある映画を観たり、名画座に通いつめて、とにかくたくさん浴びるように観てました。たくさん観れば観るほど、みんなとの会話は面白くなるし、学部は法学部だったんですが、9割映画だった気がします。

そのサークルでは毎年みんなで自分の洋画邦画のベスト10を発表して冊子を作っていました。それが宝物でした。自分がなぜそれを好きかを考える。好きなもの同士を比べてなぜこっちのほうが上位なのか理由をつくる。その作業はよく考えると自分の好みを客観視するいい訓練だったかもしれないですね。それと他人のベスト10ってとても面白いんです。そこでまだ観ていない面白そうな映画を知ることもできた。

髙崎さんのベスト10ってどんなラインナップなんでしょう?

髙崎

ベスト10って実は訊かれるたびにかわっちゃうんですよね(笑)。学生の時は・・・『未来世紀ブラジル』(1985)、『太陽を盗んだ男』(1979)と、ヴィム・ヴェンダーズの『パリ・テキサス』(1984)あたりは外せなかった気がします。

サークルでは映画も撮影されてらっしゃったんですよね?

髙崎

当時8㎜フィルムだったんですけど、バイト代は全部フィルム代でした。編集はフィルムを切って、テープで貼ってやっていく。1秒18コマで撮影したものを長いと1時間以上につないでいく。フィルムを自分の手で直接で触ることができたのは大きいですね。物理的に映像とはどういう原理のものかを体がそのときに覚えたからのちに、ビデオになり、デジタルになっても、編集の生理は変わらないからずいぶん助かりました。今だと何でもできちゃうので逆にそういう生理を学ぶのが大変かもしれないですね。

映画を作ることの面白さってどんなところにありますか?

髙崎

いちばんは自分の作った物語で、ひとを動かすことができること。あとは机のうえで完結しないから、いろんな条件が重なって思った通りに作れることはほとんどないけれど、逆に思っている以上になる、というのも大きな歓びを教えてくれますね。

演者なり、カメラマンなり、誰か他人に物語を渡した時にどこか「ズレる」、それが良い方にズレるか悪い方にズレるかの感覚が凄く面白くて、こういうことを仕事にしたい、これで生きていきたいと思いました。

ズレるのが面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いた「ありがとう」というセリフを俳優が口にする。そのとき俳優が少しだけ寂しそうな顔をする。それを観た瞬間にああ、自分はこの人物の寂しさをここで描きたかったのだと再認識したりします。もちろんある程度は考えているんだけど、そこまで明確な感情の輪郭を意識していなかった、とか。演じるひとがいて、撮るひとがいて、編集するひとがいて、物語はどんどん完成されていく。その感覚がやっぱり映画とかドラマとかのいちばんの醍醐味かもしれないです。

映画の世界ではなく広告の世界に進んだのはなぜですか?

髙崎

直前まで映画やら演劇にのめり込んでしまっていたので、なんの予備知識もなく就職活動をすることになって、あわてて映画会社や出版社やら顔だしてみたんです。基本的に作る仕事に就きたいと思ったんです。でもエンタメ産業がどういう仕組みでできているかをまるでわかってない若造は、「自分で手を動かす仕事」にこだわったんですね。

プロデュースという仕事の深さとか面白さとかまるで理解していなくて。それでそういう仕事がどこにも見当たらなくて困り果てたときに広告会社に出会ったんです。そこだけはクリエイティブというセクションがあって「作る仕事」がそこにわかりやすくあった。だから広告を選んだという感じです。

結果的に天職でした。完全に。映画は自分のなかに深く潜ってテーマを探す作業が必要だと思うんですが広告って基本的にクライアントの課題を解決するもので、仕事ごとにその課題が違う。だから何年やっても飽きない。表現の引き出しを常に新しくしておかなくちゃいけなくてそういうところも楽しいんです。問題集の文章を読みあさっていた自分と基本変わらない自分が今もいます。

映画の見方のお話を伺っていきたいんですけれども、普段は映画館で観られますか?

髙崎

映画館に行きます。結構観ているほうだと思います。予告を観て気になったものは足を運ぶようにしています。根がインディーズなので、ほおっておくと配信もDVDにもならないことも多いのでそのあたりのものはなるべく見逃さないように。

どのくらいの本数を観られるのですか?

髙崎

多いときは週3本観ています。海外ドラマも好きなので、働いているわりに観てるほうかと。お風呂でもジップロックにipadいれて観たりしてます。

好きなジャンルや制作国はあるのでしょうか?

髙崎

どんなジャンルでも好きです。物語を観てしまうタイプなのでそこにアイデアがあったり、覚悟があったりするととても幸福な気持ちになります。最近だと何本かドイツ映画で面白いものがあって、ドイツ人の作るユーモアって完全にノーマークだったからずいぶん驚きました。

どんなユーモアなんでしょう?

髙崎

『ありがとう、トニ・エルドマン』(2016)という映画は、老いた父と大人になった娘の難しい距離を見事に描いています。その父親の不器用さがたまらなく愛おしくて。キャラクターの造形がしっかりしているから、物語の進み方に無駄も無理もなくて心から楽しめました。

ドイツ映画に限らず、観る作品を選ぶ基準はありますか?

髙崎

何人か信頼できる映画好きの知り合いがいます。そのひとたちと情報交換はしょっちゅうしています。このひとが勧めるものは間違いないっていう知り合いを数人もっておくと入ってくる情報が倍加するのでいいですよ。あとは脚本と監督と俳優(笑)。結局信頼できる「人間」がその作品の周辺にいるかどうか、だったりしますね。

映画を観る時に注目しているポイントはありますか?

髙崎

没入感ですかね。習性でどうしてもいろいろ考えながら観てしまうんですが、そういう冷静な見方がどうしてもできなくなる映画があって。そう言う意味だと登場人物にきちんと共感できるように仕組まれているかどうかっていうのは大事なんでしょうね。

観た映画が自分の仕事や企画に繋がったりはしますか?

髙崎

あんまりないですね。

純粋に楽しみにいっていると。

髙崎

どちらかというと心の筋肉を柔らかくするために映画を観ている気がします。映画だけでなく旅も小説もそうですがあらゆるインプットがそのためにあると思っています。自分の心にいろんな経験をさせているんですね。何かを作るとき自分の心はやっぱり柔らかくないとダメだと思っているので。

角度の変わる質問になりますが、映画の上映の形も変化していて、映画館にとどまらない鑑賞の仕方が拡張していると思うんですが、企画をされている髙崎さんの目線で「映画×○○」のテーマで面白いんじゃないかなっていうアイデアはありますか?

髙崎

難しいなぁ。僕は映画の世界に入りたくても入れなかった人間で、映画はやっぱり格上という尊敬の意識がかなり強くて。それにまだまだ映画そのものも深化できる、描かれていない物語もある、と信じているから「見せ方や接点を面白くすること=映画の面白さ」ではない、とも思ってしまいます。

映画がなにかと融合して化学反応したエンターテインメントも全然ありだと思いますが、それは映画とは違う名前で呼ぶべきものではないでしょうか。『カメラを止めるな』とか観ていると、随分久しぶりに劇場が一体になる高揚感を経験できました。エンターテイメントとして映画が追求していくべきものはアレなんじゃないかなあと思ったりもして。

でも、映画館には大抵ひとりで行きますけど。観終わった直後に他人の感想を言葉で聞いてしまうと、自分のなかにある余韻がその言葉によってどうしても変質しちゃうので、面白かった、面白くなかった、すらあんまり聞きたくなかったりします。じわじわゆっくり考えてたいタイプかもしれない。

映画館の暗い中でじっくり観たいという感じですね。

髙崎

軽いハチャメチャなものとか、アクション映画とか観てスッキリしたい、ってときももちろんあります。嫌いな映画ってほとんどない感じかもしれない。

VR映画など新しいテクノロジーを駆使した映画はどうですか?

髙崎

技術そのものはエンターテイメントではないし、物語を加速させるもの、かもしれないですね。本物は時間を超える。古くならない。昔の映画で今のひとも感動したりする。そのことを忘れないようにしたいですね。

『アバター』(2009)の衝撃はたしかにあったし、興奮したけどその後同じような興奮をくれたものはなかなかでてこない。『レディ・プレイヤー1』(2018)は設定とのリンクという意味で擬似VR的に3Dというのが効果的だった。でもその延長に映画の進化があるか、というとあんまりそんな風に感じないんですよね。その先にあるものはさっきのエンターテイメントの進化と同じで映画とは別の名前で呼ぶべきもの、なんでしょうね。

髙崎さんの中で映画はここからここまでっていう定義があるのでしょうか?

髙崎

定義して、狭めたいというか。器の進化を「映画の進化」と考えると本当の面白さが逃げていく気がするということかもしれないです。

最後に、髙崎さんの考える「いい映画」の定義とは?

髙崎

いい物語、と何かひとつ新しいことがあるもの、でしょうか。観たときに心が動くもの、ですね。定義というより好み、です。

逆に自分でも何かを作るときは設定が強すぎて人物が弱いものにならないように気をつけます。作者の都合ほど興が冷めるものはないので。キャラクターが自然に動いて物語が進行していく状態が理想だと思っています。作者の思いをそのまま吐き出すのは、簡単に作りすぎている感じがするから。

予定調和のドラマみたいな?

髙崎

ですね。この人が病気になるのは感動させたいからでしょ、という作者の魂胆が見えると、入りこみにくいですよね。「絶対泣ける○○映画」って言われちゃうと、「泣くかどうかはこっちが決めるんで」って思います(笑)

取材: 大竹 悠介

撮影: 吉田 耕一郎

髙崎 卓馬(たかさき・たくま)

(株)電通 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター 広告を中心に様々な領域で活動している。主な仕事に、JR東日本「行くぜ、東北」、SUNTORY「オランジーナ」「オールフリー」日本郵政グループ、三井不動産、映画『ホノカアボーイ』ドラマ「戦う女」などがある。2010年、2013年、2度のクリエーターオブザイヤー賞など国内外の受賞多数。著書に小説 「はるかかけら」(中央公論新社)、「表現の技術」(朝日新聞出版)など。雑誌Hanakoでの「勝手にリメイク!などの連載多数。

髙崎さんの著書『表現の技術』が発売中

「好評をいただき、文庫化いたしました。ひとに何かを伝えることの楽しさと、難しさを、できるだけ具体的に書いたものです。文庫化にあたり、2章ほど加筆しています。よろしくお願いいたします。」(高崎卓馬)

文庫252ページ

中央公論新社

2018/10/23発売